| Aveva no villano dudece figlie, che l’una

non poteva ncuollo a l'autra; pocca, ogn’ anno, la

bona massara de Ceccuzza, la mamma, le faceva na

squacquara. Tanto che lo poverommo, pe campare

noratamente la casa, jeva ogne matina a zappare a

jornata, che non sapive dicere, s’era chiù lo sodore,

che jettava nterra, o le spotazze, che metteva

a la mano; vasta ca co lo poco de le fatiche

soje manteneva tanta cracace e peccenaglie, che non moressero de la famme. Ora, trovannose chisto no juorno a zappare a lo pedo de na montagna, spione de l’autre munte, che metteva la capo sopra le nugole pe vedere che se faceva ne l’ajero, dove era na grotta accossì futa e broca, che se metteva paura de trasirece lo sole, scette da chella no lacertone verde, quanto no coccotriglio; che lo povero villano restaje così sorriesseto, che non appe forza de appalorciare, e da n’aperta de vocca de chillo brutto anomale aspettava lo chiodemiento de li juorne suoje. Ma, nzeccatose lo lacertone, le disse: « Non avere paura, ommo da bene mio, che non songo ccà pe farete despiacere nesciuno; ma vengo sulo pe lo bene tujo ». Chesto sentenno Masaniello (che cossì aveva nomme lo fatecatore), se le ngenocchiaje da nante, decennole: « Signora, commo te chiamme, io sto mpotere tujo; fallo da perzona da bene, ed agge compassejone de sto povero fusto, ch’ave dudece regnole da campare». « Pe chesto, — respose la lacerta —, io me so mossa ad ajutarete: perzò, portarne craje matino la chiù peccerella de le figlie toje, ca me la voglio crescere comme figlia e tenerela cara quanto la vita ». Lo nigro patre, che sentette chesto, restaje chiù confuso de no mariuolo, quanno l’ è trovato lo furto ncuollo; pocca, sentennose cercare na figlia da lo lacertone, e la chiù tennerella, facette consequenzeja ca non era senza pile lo manto, e la voleva pe no pinolo aggregativo de vacovare la famma. E decette fra se stisso: « S’io le do sta figlia, le do l’arma mia; si nce la neo, se pigliarrà sto cuorpo; si nce la concedo, so spogliato de le bisciole; si la contradico, se zuca sto sango; si consento, me leva na parte de me medesemo; se recuso, se piglia lo tutto. Che me resorvo? Che partito piglio? A che spedionto m’attacco? O che mala jornata aggio fatta! Che desgrazia m’è chioppeta da lo cielo!» Accossì dicenno, lo lacertone disso: «Resuorvete priesto, o fa chello, che t’aggio ditto; si no, nce lasse le stracco, ca io cossi boglio, e cossi sia fatto!» Masaniello, sentuto sto decreto, nò avenno a chi appellarese, jette a la casa tutto malenconeco, cossì gialliato de facce, che pareva nsodarcato, o Ceccuzza, vedennolo cossi appagliaruto, ascelluto, annozzato e ngottato, le docette : «Che t’è socciesso, marito mio? Aje fatto accostiune co quarcuno? T’è stato spoduto quarche secotorio contra? O nc’è muorto l’aseno?» «Niente de chesto, — respose Masaniello — ; ma na lacerta cornuta m’ha puosto nmoina; pocca m’ave ammenacciato, ca, si no le porto la figliola nostra chiù peccerella, farrà cosa de chelle, che foteno; che la capo me vota commo argatella, non saccio che pesce pigliare! Da una parte me costregne ammore, e da l’autra lo pesone de la casa. Ammo scorporatamente Renzolla mia, ammo scorporatamente la vita mia: si no le do sta jonta de li rine mie, se piglia tutto lo ruotolo de sta mara perzona mia; perzò, consegliame, Ceccuzza mia; si no, so fuso!» Sentenno chesto, la mogliere le disse: «Chi sa, marito mio, si sta lacerta sarrà a dojo code pe la casa nostra? Chi sa se sta lacerta è la certa fine de le miserie nostre? Vì ca, lo chiù de le vote, nce daremo nuje stisse l’accetta a lo pede, e quanno devarriamo avere la vista d’aquila a canoscere lo bene, che nce corre, avimmo l'appannatora all’uocchie e lo granco a le mane pe l’agranfare! Perzò, va, portancella, ca lo core me parla, ca sarrà quarche bona sciorta pe sta povera peccerella!» Quatraro sto parole a Masaniello; e la matina, subeto che lo sole co lo scupolo de li ragge janchejaje lo cielo, ch’era annegruto pe l’ombre de la notte, pigliaje la peccerella pe la mano e la portaje dov’era la grotta. Lo lacertone, che steva a la veletta, quanno venesse lo villano, subbeto che lo scoperze, scette fora da lo recconcolo. E, pigliatose la figliola, deze a lo patre no sacchetto de pataccone, decennole: « Va marita l’autro figlie co sti fellusse ; e sta allegramente, ca Renzolla ha trovato la mamma e lo patre. O viata essa, ch’è nmattuta a sta bona fortuna!» Masaniello, tutto prejato, rengraziaje la lacerta, e se ne jette zompanno a la mogliere, contannole lo fatto e mostrannole li frisole, co li quale maritattero tutte l’autre figlie, restannole puro agresta pe gliottere co gusto li travaglie de la vita. Ma la lacerta, avuta ch’appe Renzolla, facenno apparere no bellissemo palazzo, nce la mese drinto, crescennola co tante sfuorge e riale, all'uocchie de na regina: fa cunto ca no le mancava lo latte de la formica! Lo magnare era de conte, lo vestire de prencepe, aveva ciento zetelle sollecete e provecete, che la servevano; co li quale buono trattamiente, nquattro pizzeche, se fece quanto na cercola. |

Un villano aveva dodici figlie che l’una

non poteva stare in braccio all’altra, perché ogni

anno la buona massaia di sua moglie Ceccuzza gliene

regalava una. Il pover’uomo, per campare onoratamente

la famiglia, andava ogni mattina a zappare a giornata;

e non avresti potuto dire se era maggiore il sudore

che versava a terra o la saliva che si sputava nel

cavo delle mani, pur di mantenere, col poco che

ritraeva dalle sue fatiche, tutte quelle bamboccette,

ché non morissero di fame. Un giorno che egli si trovava a zappare a piè di una montagna, la quale, spiona per incarico degli altri monti, metteva il capo sopra le nuvole per appurare che cosa si facesse nell’aria, vide uscire da una grotta, cosi profonda e buia che il Sole aveva paura di penetrarvi, una lucertolona verde, grande quanto un coccodrillo. Rimase cosi sbigottito il povero villano, che non ebbe la forza di fuggire; e se ne stette ad aspettare da un’apertura di bocca di quel brutto animale la chiusura dei giorni suoi. Ma la lucertolona gli s’appressò e gli parlò: «Non aver paura, buon uomo mio, che io non son qua per farti alcun male, ma vengo per tuo giovamento». Allora Masaniello (tale era il nome di quello zappatore) le s’inginocchiò dinanzi, supplicando: «Signora Come ti chiami, io sto in tuo potere, fa’ da persona dabbene e abbi compassione di questo poveruomo, che ha dodici piagnucolone da campare». «Proprio per questo — rispose la lucertola — io mi son mossa in tuo aiuto. Conducimi domani mattina la più piccola delle tue figliuole, ché io voglio allevarmela come fosse mia e tenerla cara quanto la vita». Lo sventurato padre, a questa proposta, rimase più confuso di un ladro quando gli è trovato il furto addosso; perché, sentendosi richiedere una figlia dalla lucertolona, e la più tenerella, pensò che il mantello non era senza peli e che quella la bramava come una pillola aggregativa per sbrattare la fame. E diceva tra sé: «Se io le do questa figliuola, le do l’anima mia: se gliela rifiuto, si prenderà questo corpo. Se gliela concedo, son privato delle mie pupille; se gliela contrasto, si succhia il mio sangue. Se consento, mi toglie una parte di me stesso; se ricuso, si prende il tutto. Come mi risolvo? A qual partito mi appiglio? A quale espediente mi attacco? Oh, mala giornata è questa! Quale disgrazia m’è piovuta dal cielo!». Ma la lucertolona lo mise alle strette: «Risolviti presto e fa’ quel che io ti ho detto; altrimenti vi lasci gli stracci; ché io cosi voglio e cosi dev’essere». Masaniello, udita questa sentenza, né avendo a chi appellarsi, tornò a casa tutto malinconico, e cosi ingiallito in faccia che pareva itterico; e Ceccuzza, vedendolo cosi avvilito e abbattuto, col nodo in gola e col dolore chiuso in petto, lo interrogò: «Che cosa t’è successo, marito mio? Hai litigato con alcuno? T’è stato intimato qualche esecutorio? O ci è morto l’asino?». «Niente di tutto questo — rispose Masaniello — ma una lucertola cornuta mi ha sconvolto, perché mi ha minacciato che, se non le porto la più piccina delle nostre figliuole, farà cose di quelle brutte assai; e perciò la testa mi gira come un arcolaio e non so che pesci pigliare. Da una parte mi costringe l’amore, e dall’altra il fitto di casa. Amo svisceratamente Renzolla mia, amo svisceratamente la vita mia; se non le do la giunta di questa creatura delle mie reni, essa si prende tutto il rotolo di questa disgraziata persona mia. Consigliami, dunque, Ceccuzza mia; se no, sono distrutto». Ma la moglie lo confortò: «Chi sa, marito mio, se questa lacerta non sarà lacerta a due code per la casa nostra? che questa lacerta non sarà la certa fine delle miserie nostre? Pensa che le più volte ci diamo noi stessi l’accetta sui piedi; e, quando dovremmo aver la vista d’aquila per conoscere il bene che ci viene incontro, abbiamo l’offuscamento agli occhi e il granchio alle mani, e non l’afferriamo. Però, va’, conducigliela perché mi dice il cuore che sarà qualche buona fortuna per la povera bambinella». Quadrarono queste parole a Masaniello; e la mattina, tosto che il Sole col pennello dei raggi ebbe biancheggiato il cielo annerito dalle ombre della Notte, prese per mano la piccolina e la condusse dove s’apriva la grotta. La lucertolona, che stava in vedetta aspettando il villano, subito che lo scorse, usci fuori dal ricettacolo. E, toltasi la figlia, dié al padre un sacchetto di patacconi, dicendogli: «Va’, marita con questi quattrini le altre tue figlie; e sta’ allegro, perché Renzolla ha trovato in me babbo e mamma. Beata lei, che ha incontrato la sua fortuna!». Masaniello, tutto giubilante, ringraziò la lucertola e se ne andò, saltellando per la gioia, alla moglie, e le raccontò il fatto e mostrò i danari; coi quali fecero via via la dote a tutte le altre figlie, e rimase anche a loro tanto di agresto che poterono da allora in poi inghiottire con gusto i travagli della vita. La lucertola, avuta presso di sé Renzolla, fece sorgere un bellissimo palazzo e ve la collocò dentro, e l’allevò con tanti sfoggi e regali a modo di una regina: fa’ conto che non le mancava nemmeno il latte di formica! Il mangiare era da conte, il vestire da principe, aveva cento donzelle sollecite e premurose, che la servivano; e, con questo buon trattamento, in pochissimo tempo crebbe come una quercia. |

|

|

| Occorze che, jenno

a caccia lo re pe chille vosche, se le fece notte pe

le mano, nè sapenno dove dare de capo, vedde lucere na

cannela drinto a sto palazzo. Pe la quale cosa mannaje

a chella vota no servetore, azzò pregasse lo patrone a

darelo recietto. Juto lo servetore, se le fece nante

la lacerta nforma de na bellissema giovane, che,

sentuta la nmasciata, disse: che fosse mille vote lo

buono venuto, ca no nce sarria mancato pane e

cortielle. Sentuto lo re la resposta, venne e fu

recevuto da cavaliero, scennole ciento pagge nanto co

ntorce allommate, che pareva na granne assequia de

n’ommo ricco; ciento autre pagge portaro le vevanne a

tavola, che parevano tante guarzune de speziale, che

portassero li sauzarielle

a li malate; ciento autre, co stromiente o

stordemiente, mosechiavano. Ma, sopra tutte, Renzolla

servette a dare a bevere a lo re, co tanta grazia, che

bevette chiù ammore che vino. Ma, scomputo lo

mazzecatorio e levate le tavole, se jette lo re a

corcaro e Renzolla medesema le tiraje le cauzette da

li piede o lo core da lo pietto co tanto buon termene,

che lo re sentìe dall’ossa pezzelle, toccate da chella

bella mano, saglire lo venino ammoruso a nfettarele

l’arma. Tanto che, pe remmedejare a la morte soja,

procuraje d’avere l’orvietano

de chelle bellezze; e, chiamanno la fata, che n’aveva

protezione, nce la cercaje pe mogliere. La quale, non

cercanno autro che lo bene de Renzolla, non sulo nce

la dette liberamente, ma la dotaje ancora de sette cunte

d’oro. Lo re, tutto giubiliante de sta ventura,

se partette co Renzolla. La quale, spurceta

e scanoscente a quanto lo aveva fatto la fata, se

l’allicciaje co lo marito, senza direle na

parola mardetta de compremiento. E la

maga, vedonno tanta sgratetutene, la mardisse,

che le tornasse la faccie a semeletutene de na crapa.

E, ditto a pena ste parole, se le stese lo musso co no parmo de varva, se le strensero le masche, se le ndurzaje la pelle, se le mpelaje la faccie e le trezze a canestrelle tornaro corna appontute. La quale cosa visto lo nigro re, deventaje no pizzeco, nè sapeva che l’era socciesso; pocca na bellezza a doi sole s’era fatta accossì strasformata. E, sospiranno e chiagnenno a tutto pasto, deceva: « Dove so le capille, che m’annodecavano? Dove l'uocchie, che me sficcagliavano? Dove la vocca, che fu tagliola de st’arma, mastrillo de sti spirete e codavattolo de sto core? Ma che? Aggio da essere marito de na crapa ed acquistareno titolo de caperrone? Aggio da esser’arredutto de sta foggia a fidareme a Foggia? Non, no! Non voglio che sto core crepa pe na faccie de crapa, na crapa, che me portarrà guerra, cacann’aulivo». Cossi decenno, arrivato che fu a lo palazzo sujo, mese Renzolla co na cammarera drinto na cocina, danno a l’una ed a l’autra na decina de lino, azzò la filassero, mettennole termene de na semmana a fornire lo staglio. La cammarera, obedenno lo re, commenzaje a pettenare lo lino, a fare le corinole, a metterele a la conocchia, a torcere lo fuso, a fornire le matasseed a fatecare, comme a cana; tanto che lo sapato a sera se trovaje scomputo lo staglio. Ma Renzolla, credennose d’essere la medesema, ch’era a la casa de la fata, perchè non s’era merata a lo schiecco, jettaje lo lino pe la fenestra, decenno: « Ha buon tiempo lo re a daremo sti mpacce ! Si vo cammise, che se n’accatte, o non se creda averemo ashiata a la lava! Ma s’allecorde ca l’aggio portato sette cunte d’oro a la casa e ca le so mogliere, e non vajassa; e me pare, ch’aggia de l’aseno a trattareme de sta manera! » Co tutto chesto, comme fu lo sapato matino, vedenno ca la cammarera aveva filato tutta la parte soja do lo lino, appe gran paura de quarche cardata de lana; e, perzò, abbiatase a lo palazzo de la fata, le contaje la desgrazia soja. La quale, abbracciannola co grannamore, le dette no sacco chino de filato, azzò lo desse a lo re, mostranno d’essere stata bona massara e femmena de casa. Ma Renzolla, pigliatose lo sacco, senza dire a gran merzì de lo servizio, se no jette a lo palazzo rejale; tanto che la fata tirava prete de lo male termeno do sta nzamorata. Ma, avuto lo re lo filato, dezo dui cane, uno ad essa o uno a la cammarera, decenno che l'allevassero o crescessero. La cammarera crescette lo sujo a mollichelle, e lo trattava comm’ a no figlio. Ma Renzolla, decenno: « Sto penziero me lassajo vavomo! Lloco so date li Turche? Aggio da pettenaro cane e portare cane a cacare? »; e, cossi decenuo, sbelanzaje lo cane pe la finestra, che fu autro che sautare pe drinto lo chirchio. Ma, dapò cierte mise, lo re, cercato li cane, e Renzolla filanno male, corze de novo a la fata, e trovato a la porta no vecchiariello, ch'era portiero, le disse: « Chi sì tu, e che addommanne? » E Renzolla, sontutose fare sta proposta de sbanzo, le disso: « No me canusce, varva de crapa? » « A me co lo cortiello? — respose lo viecchio — Lo mariuolo secuta lo sbirro! Allargate, ca me tigne, disse lo caudararo; jèttate nnante pe non cadere! Io, varva de crapa? Tu sì varva de crapa e mezza; ca, pe la presenzione toja, te mierete chesso e peo; ed aspetta no poco, sfacciata presentosa, ca mo te chiarisco e vedarraje dove t’ ave arredatto lo fummo e la pretennenzia toja ». Cossi decenno, corze drinto a no cammariello, e, pigliato no schiecco lo mese nnante a Renzolla. La quale, visto chella brutta caira pelosa, appe a crepantare de spasemo, che non tanto sentette abbasca Ranaudo, mirannose drinto a lo scuto ncantato, straformato da chillo ch’era, quant’essa pigliaje dolore, vedennose cossi stravisata, che non canosceva se stessa. A la quale decette lo viecchio : «Te dive allecordare, o Renzolla, ca sì figlia de no villano, e che la fata t’aveva arredutto a termene, che jere fatta regina. Ma tu, nzipeta, tu, descortese e sgrata, avennole poco grazia de tante piacire, l’aje tenuta a la cammara de miezo, senza mostrarele no signo schitto d’ammore! Perzò, piglia e spienne; scippane chesto e torna pe lo riesto. Tu ne cauze buono de la costiune! Vide che faccia ne puorte, vide a che termene si arreddotta pe la sgratetutene toja, che, pe la mardezzione de la fata, aje non sulo mutato faccio, ma stato perzì! Ma, si vuoi faro a muodo de sta varva janca, trase a trovare la fata, jèttate a li piede suoje, scìccate sse zervole, rascàgnate ssa faccie, pìsate sso pietto, e cercale perdonanza de lo male tormeno, che l’aje mostrato; ca essa, ch’è de permone tenneriello, se moverrà a compassejone de lo male sciagure toje». Renzolla, che se sentette toccare li taste e dare a lo chiovo, fece a bierzo de lo viecchio. E la fata, abbracciannola e vasannola, la fece tornare a la forma de mprimma. E, puostolo no vestito carreco d’oro drinto na carrozza spantosa, accompagnata da na mmorra de serveture, la pòrtaje a lo re. Lo quale, vedennola cossi bella e sforgiosa, la pigliaje a caro quanto la vita, dànnose le puma mpietto de quanto strazio l’aveva fatto a patere, o scusannose ca, pe chella mardetta faccie de crapa, l’aveva tenuta justa li bene. Cossi Renzolla stette contenta, amanno lo marito, onoranno la fata e mostrannose grata a lo viecchio, avenno canosciuto a propio spese: Ca jovaje sempre l'essere cortese. |

Ora avvenne che, andando a caccia

il re per quei boschi, lo colse la notte, e, non

sapendo dove dar di capo, vide un lume splendere dal

palazzo, e mandò un suo servitore per pregare il

padrone di dargli ricovero. Al servitore si fece

incontro la lucertola in forma di una giovane

bellissima; la quale, udita l’imbasciata, rispose che

fosse mille volte il benvenuto, ché non gli sarebbe

mancato né pane nè coltello. Il re entrò e fu ricevuto da cavaliere, uscendogli incontro cento paggi con le torce accese, che pareva la gran pompa funerale di un uomo ricco; cento altri paggi portavano le vivande a tavola, che parevano altrettanti garzoni di speziale che portano i piattelli ai malati; cento altri, con strumenti o stordimenti, musicheggiavano. Sopra tutti, Renzolla servi il re da bere, con tanta grazia che egli bevve più amore che vino. E quando, finito il pranzo, si ritirò per coricarsi, Renzolla stessa gli cavò le calze dai piedi e il cuore dal petto, con tanta amabilità che, toccato da quella bella mano, senti su dai malleoli salire il veleno amoroso a rendergli inferma l’anima. Per rimediare alla morte, che già gli appariva ineluttabile, procurò dunque il re di ottenere l’orvietano di quelle bellezze; e, indirizzatosi alla fata, che ne aveva la tutela, gliela domandò in moglie. Quella, che non cercava altro che il bene di Renzolla, non solo gliela dié liberamente, ma la dotò anche di sette milioni d’oro. E il re, tutto gioioso per questa ventura, se ne parti con Renzolla. Ma Renzolla, scontrosa e sconoscente a tutto quanto aveva fatto per lei la fata, andò via col marito senza dirle una parola, nemmeno una parola sola, di ringraziamento e di affetto. A tanta brutta ingratitudine, la fata le mandò la maledizione, che le si trasformasse la faccia a somiglianza di quella di una capra. E, nel punto stesso, la bocca della giovane si distese in muso con un palmo di barba, le mascelle le si restrinsero, la pelle le s’induri, la faccia le si copri di pelo, e le trecce a panierino si cangiarono in corna puntute. A questa trasformazione il disgraziato re si fece piccino piccino, tutto sbalordito di quel ch’era accaduto, vedendo quella mirabile bellezza cosi bruttamente scontraffatta. E sospirò e pianse a tutto pasto: «Dove sono le chiome, che m’annodavano? Dove gli occhi, che mi trapassavano? Dove la bocca, che fu tagliuola di quest’anima, trappola di questi spiriti, uccellatoio di questo cuore? Ma che? Dovrò esser marito di una capra e acquistarmi il titolo di caprone? Debbo di questa foggia esser ridotto a fidarmi a Foggia? No, no; non voglio che il mio cuore crepi per una faccia di capra, che mi porterà guerra, deponendo olive». Con questi lamenti, giunto che fu al suo palazzo, mise Renzolla con una cameriera in cucina, dando all’una e all’altra una decina di lino affinché lo filassero e assegnando loro il termine di una settimana a eseguire tale lavoro. La cameriera, obbedendo al comando del re, cominciò a pettinare il lino, a fare i lucignoli, a metterli alla conocchia, a torcere il fuso, a formare le matasse, faticando come cane; tanto che il sabato aveva bello e finito. Ma Renzolla, che pensava di esser sempre quella che era a casa della fata, perché non ancora si era guardata allo specchio, gittò il lino dalla finestra, dicendo: «Ha buon tempo il re a darmi questi impicci! Se vuole camicie, se le compri, e non si creda di avermi trovata alla lava! Si ricordi che gli ho portato in dote sette milioni d’oro, e che gli sono moglie e non serva; e mi pare che abbia dell’asino a trattarmi a questo modo!». Con tutto ciò, il sabato mattina, vedendo che la cameriera aveva filato tutta la parte sua del lino, ebbe gran paura di qualche scardassatura di lana; e perciò si avviò al palazzo della fata e le raccontò la sua disgrazia. La fata, dopo averla abbracciata con grande amore, le dié un sacco pieno di filato affinché lo presentasse al marito per mostrare di essere stata buona massaia e donna di casa. E Renzolla prese il sacco, e, senza dirle «gran mercé del servizio!», le volse le spalle; e quella non sapeva darsi pace del cattivo comportamento della giovane disamorata. Ricevuto il filato, il re consegnò due cani, uno a lei e l’altro alla cameriera, affinché li allevassero e crescessero. La cameriera crebbe il suo con ogni delicatezza e lo trattava come figlio. Ma Renzolla, strepitando: «Si, proprio questo pensiero mi lasciò mio nonno! Sono venuta in mano dei turchi? Devo stare a pettinare i cani e portarli a far la cacca?», lo scagliò dalla finestra, che fu altro che saltare attraverso il cerchio. Ma, dopo alcuni mesi, il re domandò dei cani, e Renzolla, presa da paura, corse di nuovo dalla fata. Trovò alla porta della fata un vecchierello, che faceva da portiere, il quale le chiese: «Chi sei tu, e che cosa vuoi?». Renzolla, a questa domanda inaspettata, proruppe: «Non mi conosci, barba di capra?». «A me col coltello? — rispose il vecchio; — il mariuolo insegue lo sbirro; ‘scostati, che mi tingi’, disse il calderaio; gittati innanzi per non cadere! Io, barba di capra? Sei tu barba di capra e mezza, ché, per la tua presuntuosità, meriti questo e peggio; e aspetta un po’, sfacciata arrogante, ché ora ti chiarisco, e vedrai a che ti ha ridotto il fumo della tua superbia». E corse dentro un camerino e, preso uno specchio, lo mise dinanzi a Renzolla. Quando essa vide quella brutta céra pelosa, ebbe a scoppiare di spasimo, ché non provò tanta angoscia Rinaldo mirandosi allo scudo incantato e vedendosi tanto diverso da quel che già era, quanto essa senti dolore nel ritrovarsi cosi deformata che non ravvisava se stessa. Il vecchio ripigliò: «Ti dovevi ricordare, o Renzolla, che tu sei figlia di un villano e che la fata ti aveva trattata con tanta bontà che di te aveva fatto una regina. Ma tu, sciocca, tu, scortese e ingrata, non portandole alcuna riconoscenza per tanti favori, l’hai proprio tenuta a quella camera che sta nel mezzo e non le hai mostrato un segno solo di amore. Perciò, ora prendi e spendi; abbiti questo e torna pel resto. Ti è riuscita bene la cosa! Vedi che faccia è ora la tua, vedi a quali termini sei ridotta per la ingratitudine tua: la maledizione della fata ti ha fatto cangiare non solo faccia, ma anche stato. Pure, se vuoi fare a modo di questa barba bianca, entra da lei, buttati ai suoi piedi, strappati le ciocche, graffiati la faccia, picchiati il petto, e chiedile perdono dei cattivi comportamenti che le hai usati. Essa è di polmone tenerino, e si moverà a compassione delle disgrazie che ti hanno colpita». Renzolla, che si senti ben toccare i tasti e battere bene sul chiodo, si comportò secondo il consiglio del vecchio. E la fata la abbracciò e la baciò e le ridette la forma di prima. Poi, le mise una veste tutta d’oro, la fece entrare in una carrozza che era una meraviglia, accompagnata da una frotta di servitori, e la ricondusse al re. E il re, vedendola cosi bella e pomposa, l’ebbe cara quanto la vita, e si dié grandi pugni al petto per le pene che le aveva inflitte, scusandosi, a causa di quella male della faccia di capra, di averla tenuta tra le cose vili. Così Renzolla se ne stette contenta, amando il marito, onorando la fata e mostrandosi grata al vecchio, perché essa aveva conosciuto a proprie spese: che giova sempre l'essere cortese |

| ___________________________________________ | |

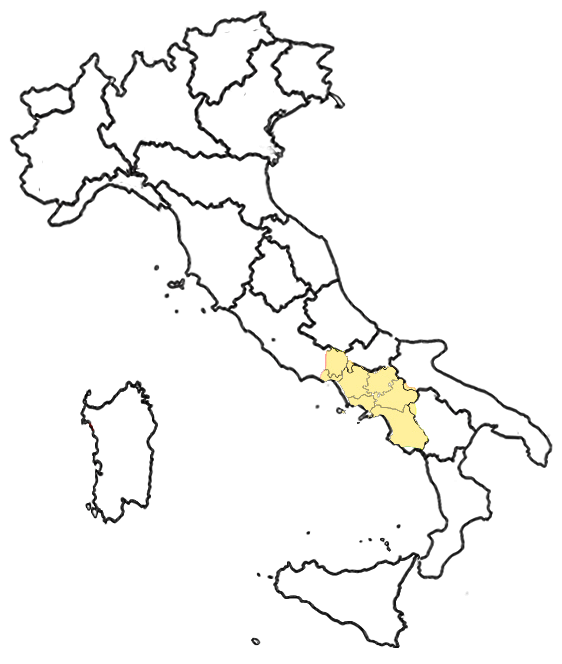

| TESTO |

La facce de crapa,

Trattenemiento ottavo de la Jornata primma, Lo

cunto de li cunti, overo lo trattenemiento de

peccerille di Giambattista Basile, nella forma

originale napoletana, a cura di Benedetto Croce.

Napoli, 1891, presso l'editore Ricciardi. Online: https://www.mori.bz.it/Rinascimento/Pentamerone_nap.pdf; ultimo accesso 15 aprile 2025 |

| ___________________________________________ | |

| TRADUZIONE |

La

faccia di capra. pp.

97-103; Il

Pentamerone ossia la Fiaba delle Fiabe.

Traduzione di Benedetto Croce; Laterza, Bari 1925;

Online: https://www.mori.bz.it/Rinascimento/Pentamerone.pdf; ultimo accesso 15 aprile 2025 |

| ___________________________________________ | |

| IMMAGINE |

Warwick Goble: Stories from the

Pentamerone by Giambattista Basile. Selected

and edited by E. F. Strange. Illustrated by Warwick

Goble. London: Macmillan & Co. 1911. Internet Archive, https://archive.org/details/b1109153/mode/1up; ultimo accesso: 20 aprile 2024. |

| ___________________________________________ |

|

| NOTA PSICOANALITICA |

Chissà cosa avrebbe potuto scrivere

Melanie Klein se avesse conosciuto questa fiaba della

gratitudine e dell'ingratitudine! E Fornari avrebbe ben

potuto paragonare la gratitudine e il suoi effetti alla

grazia, che secondo la dottrina cattolica viene

dispensata da Dio. Il credente può fare tutto ciò che

sere per disporsi a meritarla, ma non può mai

garantirsene il dono. Sono doni quelli della fata

lucertolona, è un dono la riconoscenza che Renzolla non

prova perché non sa che la sua bellezza e la sua

condizione di regina non esisterebbero se non le fossero

stati dati da chi poteva elargirli, e smettono di

esistere se lei dimentica di ringraziare chi glieli ha

dati. Ma vorremmo andare oltre. Osserviamo che nelle

fiabe quando il giovane o il bambino viene consegnato

dai genitori poverissimi, o debitori come la madre di Prezzemolina

(per i Grimm e per Disney: Rapunzel) a un'orca, o quando

rifiutato dal genitore ripara da un orco (Lo

cunto dell'uerco), o ancora, quando il suo rifiuto

a sottostare alla volontà delle sorelle e dello stesso

principe, viene adottata da un orco (Violetta),

la sua educazione, la sua crescita, o il loro

completamento. avviene ai margini dell'ecumene, o al di

fuori della comunità umana stessa. Anche nella fiaba

araba ed europea, o, se si preferisce, cristiana e

orientale, di Aladino,

la fortuna del ragazzo povero e scioperato - anche se

non sciocco come Tontonio del Cunto

dell'Uerco - dipende dall'incontro col mago, che

avviene ben al di fuori della città e della civiltà. Cosa significa? Potrebbe indicare che nel caso della mancanza di risorse per crescere, dovute indifferentemente a qualche incapacità dell'attante protagonista o a qualche mancanza dei genitori occorre attingere a un livello prossimo al sogno e al delirio? Intendiamo il sogno notturno, seguendo Freud, come il delirio dell'uomo normale; intendiamo il delirio come un assetto della coscienza che sospende l'esame di realtà per il tempo di un racconto, come la fiaba, senza per questo rinunciare all'esame stesso, e senza violarlo. Prima e dopo il racconto, anche grazie alle formule di apertura e di chiusura, la realtà torna e chiude il tempo del delirio o sogno a occhi aperti così come ne aveva consentito l'accesso. Anzichè delimitare l'espressione dividendola fra vera e falsa, non ci allontaniamo dai confini fra vero e falso. Ai guardiani della legge, che abitano i tribunali, il compito di definire vero o falso il discorso dell'accusato o dell'accusatore. Agli psichiatri che operano nelle istituzioni, il compito di definire malato di mente, da curare, e fargli cessare con la forza degli psicofarmaci o del ricovero un progetto delirante che nega la realtà comune a tutti. Ai sacerdoti intermediari di Dio presso i credenti il compito di stabilire i criteri che permettono di assolvere e condannare, o almeno di immaginare i criteri in base ai quali un essere umano sarà punito o premiato dopo la morte. A noi importa osservare cosa accade abitando i confini interni all'espressione, ricordando che con la parola espressione Giorgio Colli traduce in Eraclito la parola greca logos. (Da continuare ASAP/PP) |

| ___________________________________________ NOTE AL TESTO DI BENEDETTO CROCE |

|

na squacquara |

Ch’eran tutte bambine. |

metteva a la mano |

Int.: per maneggiare la zappa |

cracace e peccenaglie |

Bambini. |

accossì futa e broca |

Profonda e scura. |

dudece regnole |

Prop.: lamento; e, metaf., bambini. |

appagliaruto |

Come paglia secca. |

ascelluto |

Abbattuto; come volatile, che abbia perduto l'ali. |

annozzato |

Col nodo alla gola |

ngottato |

Che ha un dolore interno |

jonta |

Giunta |

ruotolo |

Il rotolo era una misura di peso, equivalente a trentasei once, ossia a circa 900 grammi. |

si sta lacerta sarà a dojo code |

Le lucertole a due code sono stimate dal popolo di buon augurio. V. Pitrè, Bibl., XVI, 353. |

lacerta/la certa |

Giuoco tra lacerta e la certa fine. |

pataccone |

Moneta di cinque carlini, cioè poco più di due lire |